おもてなしと日本酒文化 ― 杯に込められた日本の心

導入

日本酒は単なる飲み物ではなく、

人と人を結びつける「おもてなしの象徴」として、

長い歴史を歩んできました。

結婚式や祭り、旅館での夕食、そして観光の場まで、

日本酒はさまざまなシーンで人々の心を和ませ、

日本独自の接客文化を体現してきたのです。

本記事では、

日本酒とおもてなし文化の関係を歴史・習慣・現代の事例から探っていきます。

1. 日本酒とおもてなしの歴史

日本酒の起源は古代にさかのぼります。

神道では「御神酒(おみき)」として神に捧げ、

人々は祭礼や祈願の後に酒を分かち合うことで、

共同体の絆を深めてきました。

やがて武家や貴族の宴席では、

酒を酌み交わすことが礼儀や親愛を示す重要な儀式となります。

- 杯を交わす → 「心を交わす」

- 相手に注ぐ → 「敬意を表す」

- 一緒に飲む → 「信頼を築く」

こうして日本酒は、

「おもてなしの心」を具現化する飲み物としての役割を果たしてきました。

2. 旅館における日本酒のおもてなし

伝統的な旅館では、

夕食時に地元の銘酒を提供するのがおもてなしの一つです。

温泉宿では、料理に合わせた地酒をすすめる女将や仲居の姿が印象的。

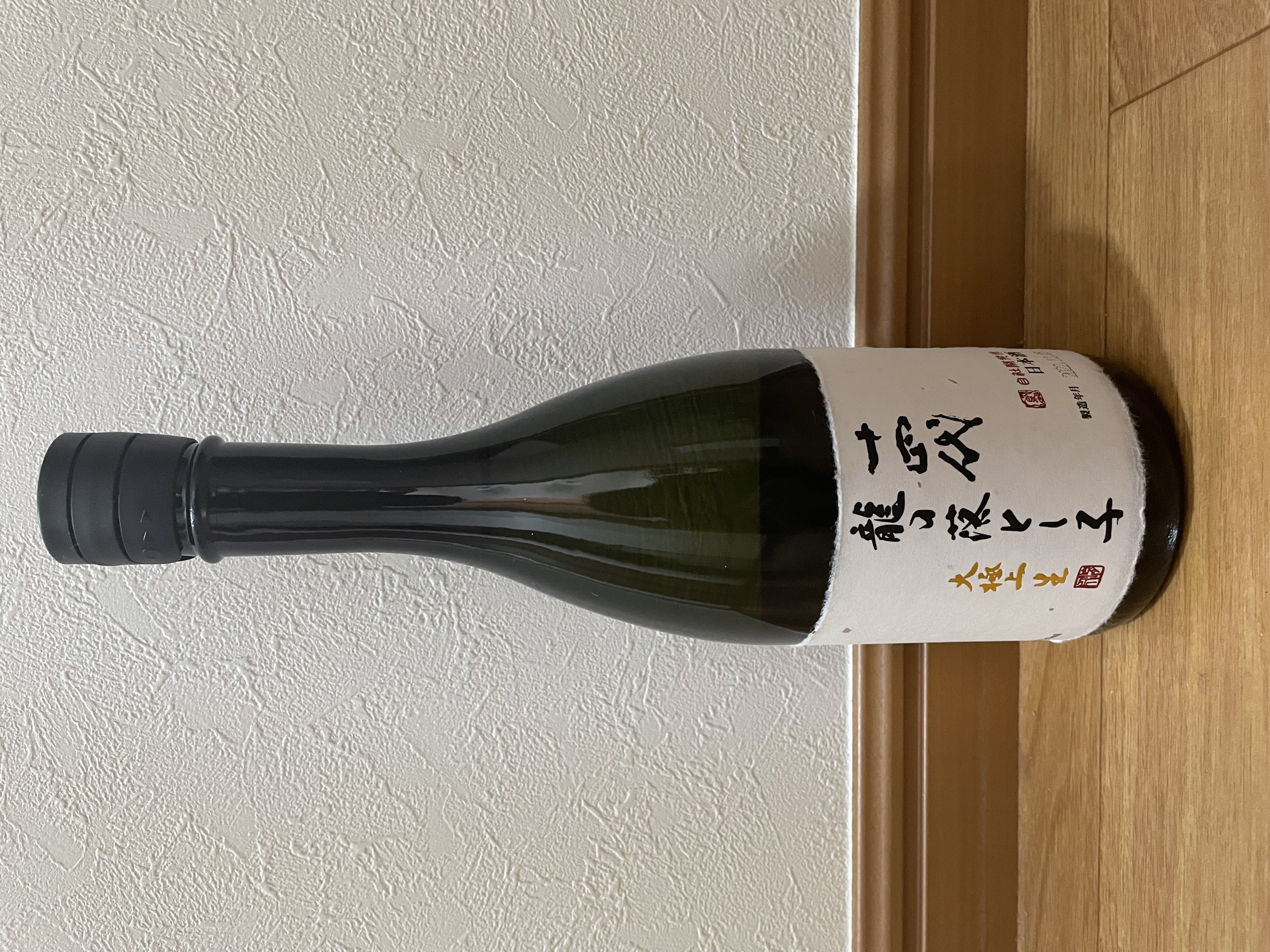

例えば、山形の旅館では「十四代」や「出羽桜」を、

新潟では「久保田」や「八海山」といった淡麗辛口の酒を、

その土地ならではの食文化と共に楽しませてくれます。

さらに、酒器にもおもてなしの心が表れます。

- 繊細な陶器のぐい呑み

- 冷酒用のガラスの杯

- 季節感を映す漆器の盃

「どうやって飲んでいただくか」にまで気を配ることが、

日本ならではの細やかなおもてなしです。

3. 日本酒マナーと心遣い

日本酒を通じたおもてなしには、独自のマナーがあります。

主なマナー

- 自分で注がず、相手に注ぐのが基本

- 受けるときは両手で杯を持つ

- 相手より先に飲み干さない

- 「乾杯」は全員の杯がそろってから

こうした作法は堅苦しいものではなく、

「相手を尊重する気持ちを形にしたもの」です。

一方で、外国人観光客にとっては戸惑うこともあります。

ある旅行者が「Why can’t I pour my own drink?」と質問し、

スタッフが「It’s our way of caring for each other」と説明すると、

「So it’s like sharing kindness in every sip!」と笑顔で理解したそうです。

4. 日本酒と祭り・行事

祭りの場でも日本酒は欠かせません。

- 正月のお屠蘇(とそ)

- 花見の花見酒

- 秋祭りのふるまい酒

これらは「共に楽しむ」おもてなしの文化を象徴しています。

特に訪日外国人に人気なのが、

酒樽を割る「鏡開き」の儀式。

結婚式やイベントでのこの風習は、

「幸せをみんなで分かち合う」象徴として高く評価されています。

5. 現代のおもてなしと日本酒

現代の観光地や飲食店では、

外国人にわかりやすく日本酒文化を体験できる工夫が進んでいます。

- テイスティングセットで飲み比べ

- 英語表記の酒蔵ツアー

- 酒と和食のペアリング体験

また、国際的には「SAKE」としてブランド化され、

ミシュラン星付きレストランや世界の空港ラウンジでも提供されるようになりました。

日本酒を通じたおもてなしは、

国内外をつなぐ「文化の架け橋」となっています。

6. クスッと笑えるエピソード

ある外国人観光客が旅館で、

「一番強い日本酒をください!」と頼んだところ、

女将が勧めたのはアルコール度数16度の純米吟醸。

ゲストは「This is strong? I expected vodka level!」と大笑い。

女将は「日本酒は度数より心で酔うものなんですよ」と答え、

場が一層和やかになったそうです。

まとめ

日本酒は、味わうだけの飲み物ではなく、

人と人をつなぎ、心を交わす「おもてなしの道具」です。

歴史・マナー・器・行事・国際交流に至るまで、

そこには「相手を思いやる心」が息づいています。

これからも日本酒は、

国内外の人々を結びつけるおもてなしの象徴として、

杯の中で静かに輝き続けるでしょう。

関連情報

十四代について詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧ください。