宇治茶の真髄 — 京都が誇る日本茶の原点

(画像はイメージです)

(画像はイメージです)

🍃 はじめに:なぜ「宇治茶」は特別なのか

「宇治茶(うじちゃ)」と聞くと、多くの方が思い浮かべるのは

"京都=上品で香り高い日本茶"というイメージではないでしょうか。

実際、宇治茶は日本茶の代名詞として知られ、

国内はもちろん、海外でも「Japanese Tea=Uji Tea」と呼ばれるほどの存在です。

では、なぜ宇治茶はこれほどまでに特別とされるのでしょうか?

その答えは、長い歴史・独自の製法・文化との結びつきにあります。

本記事では、宇治茶の真髄を「歴史」「風土」「技術」「文化」「未来」の

5つの視点から丁寧に掘り下げていきます。

🏯 1. 宇治茶の歴史 ― 茶の都・京都の誇り

宇治茶の起源は、鎌倉時代にさかのぼります。

栄西禅師が宋(中国)から茶の種を持ち帰り、

その後、明恵上人が宇治の地に茶を植えたことが始まりと伝えられています。

室町時代には将軍・足利義満が宇治茶を愛飲し、

「献上茶」として格式を高めました。

さらに、千利休が確立した「茶の湯文化」との結びつきにより、

宇治茶は「精神文化とともに味わう茶」として日本人の心に根付きます。

江戸時代には、宇治の茶師・永谷宗円が

「青製煎茶製法」(現在の緑茶の基本)を発明。

これにより、宇治は"日本茶の中心地"として全国に名を広めました。

🌿 2. 宇治の風土が生む味と香り

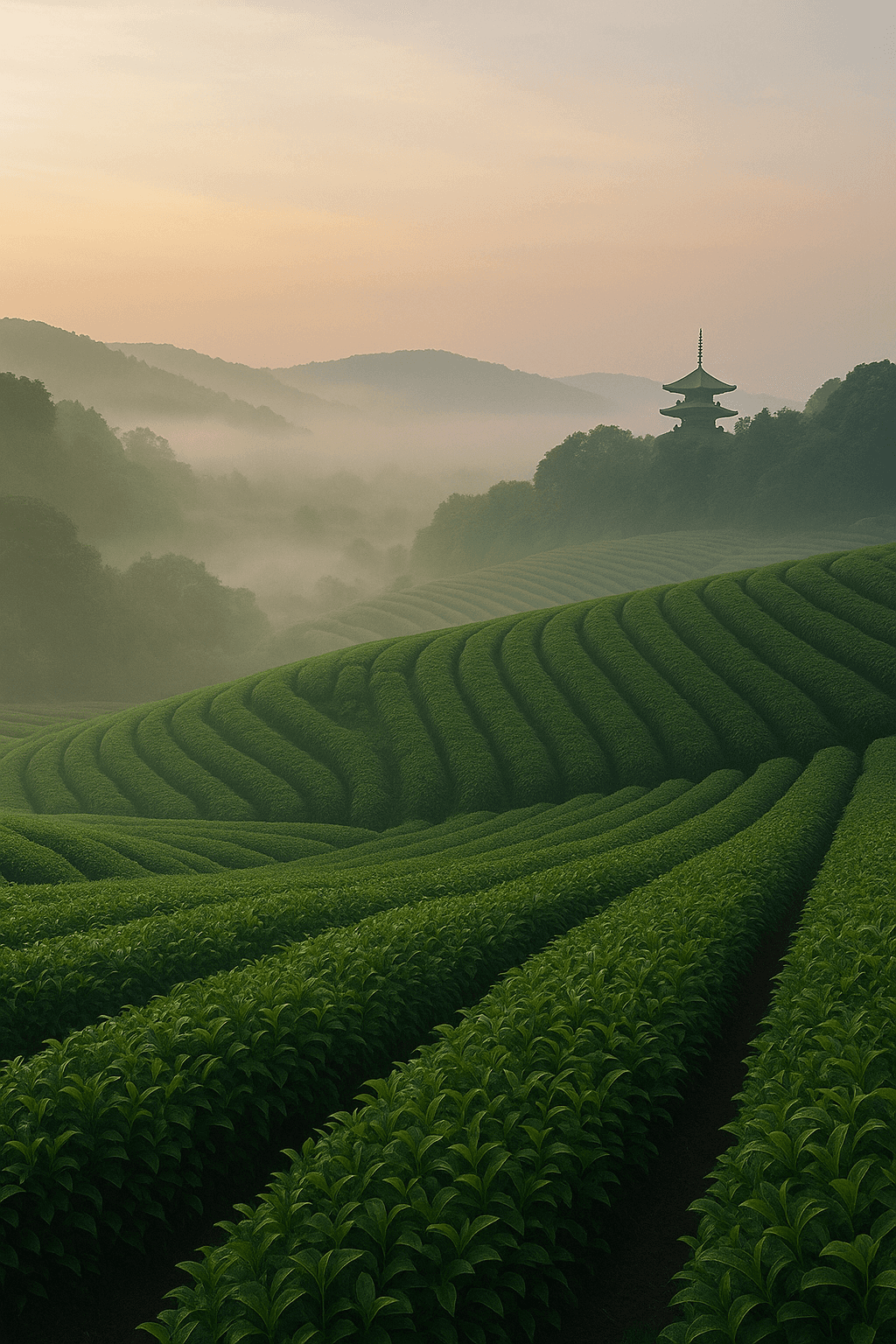

宇治市周辺(京都府南部)は、

四方を山に囲まれた盆地で、朝夕に川霧が立ちこめる地域です。

この朝霧と寒暖差が、茶葉に豊かな香りと旨味を与えます。

また、宇治川からの湿度や水質も茶栽培に適しており、

茶葉がしっとりとした艶を持つのが特徴です。

さらに、宇治茶は

「覆い下茶(おおいしたちゃ)」という特殊な栽培法で育てられます。

これは茶畑に覆い(よしずや黒ネット)をかけ、

日光を制限してテアニンを多く残す方法です。

これにより、旨味が強く渋みの少ない味が生まれます。

特に、玉露や抹茶に用いられる茶葉は

この覆い下栽培によってのみ得られる繊細な風味を持っています。

🧪 3. 宇治茶の製法 ― 職人の技が生み出す「旨味の層」

宇治茶の加工には、

何世代にもわたり受け継がれてきた職人の技が光ります。

代表的なのは次の3種です:

-

玉露(ぎょくろ):覆いを長く(約20日)かけて栽培。

低温でゆっくり淹れることで、深い甘味とまろやかな旨味が楽しめます。 -

抹茶(まっちゃ):覆い下で育てた碾茶(てんちゃ)を石臼で挽いたもの。

香り、コク、鮮やかな緑色が特徴で、茶道の象徴的存在です。 -

煎茶(せんちゃ):やや短期間の覆い栽培または露地栽培。

すっきりとした渋味と爽快な香りで、日常茶として人気があります。

これらを生み出すために、

宇治の職人たちは「蒸し・揉み・乾燥」の全工程にこだわります。

一つひとつの手間が、まるで層のように旨味を重ねていくのです。

☕ 4. 宇治茶ブランドの現在 ― 世界へ広がる「UJI」の名

近年、宇治茶は国内外で再び注目を集めています。

その背景には、次のような潮流があります。

-

抹茶ラテや抹茶スイーツの世界的ブーム

→ アメリカやヨーロッパでは、宇治抹茶が「プレミアム素材」として高評価。 -

海外での宇治茶カフェ展開

→ 伊藤久右衛門や辻利などの老舗が海外進出し、

現地で「Japanese Tea Experience」として人気を博しています。 -

SDGs・オーガニック認証の取得

→ 農家が環境負荷を減らす取り組みを進め、

次世代型の茶産業へと進化しています。

また、宇治茶は「地域団体商標」にも登録されており、

「宇治茶=品質の証」として守られています。

今では、「宇治」という地名そのものが

"日本の誇り"を象徴するブランド名になっているのです。

🌏 5. 宇治茶の未来 ― 伝統と革新の調和

宇治茶は、単なる嗜好品ではなく、

心を整え、時間を味わう文化そのものです。

一方で、時代に合わせた革新も進んでいます。

- テアニンを強化したリラックス用ブレンド茶

- カフェインレス宇治茶

- 若手茶農家によるデジタルマーケティング・D2C展開

これらの動きは、

古くからの"おもてなしの心"と共鳴しながら

新しい日本茶文化を生み出しています。

「伝統 × 進化」――

それが、今の宇治茶のキーワードです。

🪷 まとめ:宇治茶は"味わう文化"そのもの

宇治茶の魅力は、

その深い旨味や香りだけでなく、

**「一服の中に込められた歴史と心」**にあります。

茶を点て、香りを感じ、静かに味わう。

そのひとときに、800年の歴史が流れています。

次にお茶を飲むとき、

少しだけ意識を宇治の山や霧に向けてみてください。

きっと、いつもの一杯が少し特別に感じられるはずです。

関連情報

宇治茶関連商品のご購入を検討されたい方はこちらをご覧ください。